|

|

日本における障害学生支援は、障害者権利条約批准国となり、善意から権利に基づいた支援へと大きく舵を切りました。そもそも、学ぶことの権利、公平に教育をうける機会の提供は、障害を抱える学生のみならず、少数派であろうと多数派であろうと、すべての学生が享受するものです。個々に違いはもちつつも、すべての学生にとって合理的なよりよい学びの環境を提供するためには、どのような方法があるでしょうか。このような学びの環境を整えることを、学びのユニバーサル・デザイン(Universal design for learning、以下UDL)と言います。

しかし個々の違いに目を向けたとき、すべての学生にとってのより良い環境設定など理想にすぎず、実際は互いの譲り合いや許容範囲内の不利益を前提にしなければ成り立たないこともあるでしょう。CAST(the Center for Applied Special Technology)におけるUDLの提言は、ガイドラインを設定したうえで、「カリキュラム(すなわち目標、手法、教材、評価)をはじめから体系的に個々人の違いに対応させるプロセス」(CAST (2011). Universal design for Learning guidelines version 2.0. Wake¬eld、MA: Author. [キャスト (2011) バーンズ亀山静子・金子晴恵(訳) 学びのユニバーサルデザイン・ガイドライン ver.2.0. 2011/05/10 翻訳版]より)を提示し、ICT技術をはじめとした科学技術を活用し、すべての学生にとってよりよい学びの環境を提供することに向けて提案と挑戦を続けています。このUDLのプロセスに倣い、受講学生へ「支援」ということばから連想されがちな善意や正義の押しつけではなく、他者への関心と想像力、そして知的創造力の喚起を本授業では、目指します。具体的には、講義・実習・グループワークを組み合わせた授業を展開します。さらには、本学特別修学支援室において支援員として登録可能な知識と技術の習得を目指します。障害のあるなしに関わらず、積極的に新たな知を求める学生が集うことを期待しています。

公開講義一覧

第1回 オリエンテーション/高等教育における障害学生支援の実際

第2回 学びのユニバーサル・デザインとは

第3回 「学び」にかかわる制約と制限を知る

第4回 「聞く」に関する情報保障?ノートテイク講座A

第7回 情報保障に関するテクノロジーの活用を知る

第8回 プリントディスアビリティに関する情報保障?文献電子化に関する基礎知識

第8回 プリントディスアビリティに関する情報保障?文献の電子化作業工程について

第10回 プリントディスアビリティに関する情報保障?印刷業界の挑戦

第11回 まなざしのユニバーサルデザイン

第11回 まなざしのユニバーサルデザイン(ゲストスピーカーによる講演)

第12回 「移動」に関する参加機会の保障 バリアはどこに?(構内編)

第13回 「移動」に関する参加機会の保障 車椅子の移動介助の基本(構内)

第13回 車椅子介助デモンストレーション(構内)(近日公開)

第14回 「移動」に関する参加機会の保障 雪上での車椅子の移動介助(構外)

第14回 車椅子介助デモンストレーション(雪上)

公開PDF一覧

第4回 補助教材:『見えないものと見えるもの:社交とアシストの障害学』石川准(2004)

第4回 補助教材:『障害の表記について』土永孝

第9回 プリントディスアビリティに関する情報保障 情報アクセシビリティを保障する

第14回 実習後のまとめ

※これらのコンテンツは、2015年度に開講された講義に基づいています。

|

教員:

松田 康子(北海道大学大学院教育学研究院)、土永 孝(北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院)、斉藤 美香(北海道大学保健センター) |

開講年:2015

|

タグ:

japanese, 保健センター, 全学教育科目, 国際広報メディア・観光学院/メディア・コミュニケーション研究院, 教育/学習, 教育学部, 教育学院/教育学研究院 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

―世界の課題に取り組む大学の新たな組織づくりとサステイナビリティ・オフィスの役割

|

【テーマ Theme】

持続可能な社会実現のためのチーム・ビルディング

―世界の課題に取り組む大学の新たな組織づくりとサステイナビリティ・オフィスの役割Team building toward a sustainable future

― New university regime for global issues and the role of a sustainable campus office

【趣旨 Purpose】

サステナビリティ・ウィークの一環として行われるサステイナブルキャンパス国際シンポジウムは2011年から始まり、今回で5回目を迎えます。

昨年は、「サステイナブルキャンパス構築のための思想と実践-大学にとって「地域」とは-」と題し、地域社会と大学が関わり合うことで、持続可能な社会づくりに大学がどのように貢献できるのか、多くの事例が示されました。

大学キャンパスは、社会的学習の場という新しい役割を持ちはじめています。実社会の課題を解決しようとするサステイナビリティ学の教育プログラムに取り組む大学は、専門分野の異なる教員の知識、学生のアイデア、社会のニーズを統合させ、大学を”象牙の塔”から社会に開かれた場へと、どんどん進化させています。

この進化を起こす鍵となるものは何でしょうか?大学全体を巻き込み、動かしていく秘訣があるのでしょうか?

今年のシンポジウムでは、全学を巻き込むチーム・ビルディングの方法、サステイナビリティ・オフィスの役割、トップコミットメントとボトムアップの双方向の戦略について議論します。マサチューセッツ工科大学(アメリカ)、ブリティッシュコロンビア大学(カナダ)、国内からは、キャンパスマネジメントのトップランナーである名古屋大学、計3つの大学からゲストスピーカーをお招きします。

Hokkaido University annually holds a unique event “Sustainability Weeks” that has been offering various workshops and symposiums since 2007、precedential to G8 Hokkaido Toyako Summit in 2008 where Sapporo Sustainability Declaration was made、to researchers、students、and general public in the world to discuss sustainability issues. The International Symposium on Creation of Sustainable Campuses is one of the symposiums organized during Sustainability Weeks. This is the 5th year to hold the international symposium on sustainable campuses.

In the last symposium、2014、a new role of a campus at higher educations was suggested by both of the keynote speakers. A university campus is transforming to be an important place for social learning. Problem based learning programs in sustainability science consolidate the knowledge of faculty、the ideas of students、and the needs of the society. The transformation of an entire university from an ivory tower is essential for our sustainable future.

Then、what’s the key of this transformation? How would we move the whole of university? In this year、2015、from 3 keynote speeches、we drill down to means of team building、the role of a sustainable campus office、and the integration of top-commitment and bottom-up approach.

|

教員:

ジュリー・ニューマン(マサチューセッツ工科大学)、ジェームス・タンシー(ブリティッシュコロンビア大学)、田中 英紀(名古屋大学)、吉見 宏(北海道大学経済学研究科)、佐藤 博(札幌市市長政策室)、川端 和重(北海道大学副学長)、三上 隆(北海道大学副学長)、小篠 隆生(北海道大学工学研究院)、武村 ... |

開講年:2014

|

タグ:

english, japanese, サステイナビリティ学教育研究センター, サステナビリティ・ウィーク, 公開講座でさがす, 大学院横断型プログラム, 学部横断型プログラム, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

論文の入手

|

本講義は、全学教育科目のうち一部の科目で実施されている「図書館情報入門」講義の一部分である。この教材では本と論文を中心とした文献の探し方を説明する。本教材は学生自身が文献を探し、入手することができるようになることを目的としている。ただし、文献とは何か? 情報の信頼性とは何か? といった内容は含んでいない。これらのことは授業で伝え、本教材ではその補助となる具体的なテクニックを習得してもらうことを目的としている。

図書館情報入門

1) 論文の入手

2) 図書の入手

3) 図書館の便利なサービス

関連教材

「スタディスキル」自習用補助教材シリーズ

1) プレゼンテーションの“技法” 基礎編

2) レポート作成の“技法” 基本編

|

教員:

北海道大学 附属図書館 |

開講年:2016

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 学部横断型プログラム, 教育/学習, 教育学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

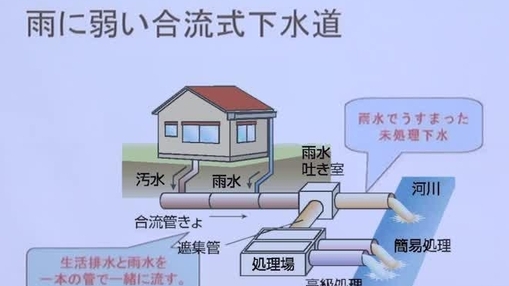

平成27年度 土木学会環境工学委員会主催セミナー

「次世代の下水道における衛生的課題とその対応」より

平成27年8月10日(月)

北海道大学工学部 フロンティア応用科学研究棟 鈴木章ホール

◆「微生物リスク低減をめざした下水簡易処理法の開発」

片山 浩之 准教授(東京大学 大学院工学研究科)

◆「下水再生利用に関わる下水処理装置の性能評価及び運転管理手法の提案」

佐野 大輔 准教授(北海道大学 大学院工学研究院)

|

教員:

片山 浩之 (東京大学 大学院工学研究科)、 佐野 大輔 (北海道大学 大学院工学研究院) |

開講年:2015

|

タグ:

japanese, 大学院でさがす, 工学/情報, 工学部, 工学院/工学研究院 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

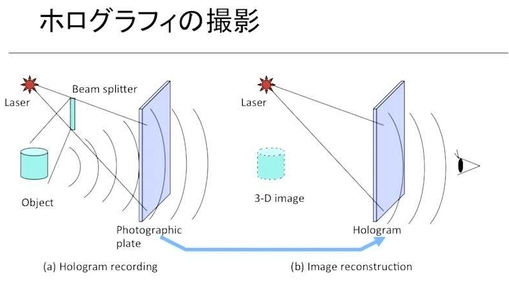

ホログラフィとは

|

メディア創生学研究室「電子ホログラフィとCGHシリーズ」の動画をご覧いただけます。

・メディア創生学研究室

・CGH Homepage

第1回 ホログラフィとは

第2回 簡単なホログラフィの原理

第3回 電子ホログラフィと計算機合成ホログラム

第4回 フレネル-キルヒホッフの回折積分 CGHの基本式

第5回 ポリゴン法

第6回 点光源法

第7回 ホログラフィックステレオグラム

第8回 レンダリング1 物体の質感

第9回 レンダリング2 陰面処理

第10回 様々な立体表示技術

第11回 3次元表示装置と視覚特性

|

教員:

坂本雄児(北海道大学大学院情報科学研究科) |

開講年:2015

|

タグ:

japanese, 大学院でさがす, 工学/情報, 工学部, 情報科学研究科 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

「学びのフロンティア」

|

北海道大学での学びを映像でご覧いただけます。北海道大学全体と各学部の紹介です。

各学部Webサイト

・文学部

・教育学部

・法学部

・経済学部

・理学部

・医学部(医学科・保健学科)

・歯学部

・薬学部

・工学部

・農学部

・獣医学部

・水産学部

|

教員:

|

開講年:

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 医学部, 工学部, 教育学部, 文学部, 歯学部, 水産学部, 法学部, 獣医学部, 理学部, 経済学部, 薬学部, 複合分野/学際, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

(低温科学研究所DVDより)

|

低温科学研究所は「寒冷圏および低温環境における自然現象の基礎と応用の研究」を目的とする、文部科学省認定の共同利用・協同研究拠点として、国内外の研究機関と連携したプロジェクト等を推進しています。

低温科学研究所所長 若土教授へのインタビュー(2006)

「低温科学研究所について」

![Wakatsuchi01[1]](https://ocw.hokudai.ac.jp/wp-content/uploads/2016/03/Wakatsuchi011.jpg)

低温科学研究所所長 若土 正曉

![Wakatsuchi02[1]](https://ocw.hokudai.ac.jp/wp-content/uploads/2016/03/Wakatsuchi021-300x225.jpg)

[右:若土教授、左:インタビュアー・櫻井氏] (2006/3/31)

・低温科学研究所とは?

歴史的なことで申し上げますと、中谷宇吉郎先生が世界で初めて雪の結晶を人工的に作る事に成功なさったことが切っ掛けで設立された研究所です。中谷先生が「雪の結晶は天からの手紙である」とおっしゃられたように、雪の結晶にも様々な形があり、それらを詳しく調べることによって、上空の気象などが理解できると考えられます。このような世界に誇れる研究を継続的に進める拠点となるべく、昭和16年に北海道大学で最初の附置研究所として設立されました。 当初は、地球上に存在する様々な形態の雪や氷の研究、あるいは寒冷地で生息する生物の研究などを行っていました。そういった研究が、日本国内だけではなく、国際的にも認めれらるようになりました。その後、平成7年には、国内外の研究者への門戸を開くため、全国共同利用研究所として生まれ変わりました。その際に、寒冷圏の地球環境の研究を行うことになり、まず、オホーツク海についての研究が始まりました。

・オホーツク海の研究とは?

オホーツク海で特徴的なのは、冬に、世界で最も低緯度まで海氷が存在する場所であることです。オホーツク海は北海道に面していることもあって、こういった流氷がどのように作られ、運ばれてくるのかについて、素朴な疑問が存在していました。しかし、旧ソ連とは経済水域の問題があったため、研究が進んでいませんでした。ところが、その後のロシアでは、ロシアの船での調査が可能となりましたので、日米露の共同研究で集中的に調査を行い、多くの事がわかりました。

・他の研究については?

環オホーツク観測研究センターが設立され、オホーツク海だけではなく、オホーツク海を取り巻く、ユーラシア大陸、太平洋、北極圏を含む環オホーツク圏の研究を行っています。 また、惑星科学についての研究にも取り組んでおり、木星や土星に存在する氷がどのように生成されたのかを調べています。惑星の環境を再現するような装置を実験室に作成し、惑星の進化にせまるような研究が行われています。 さらに、低温科学研究所から毎年のように人員を送っている南極での調査があります。南極の氷床コアを解析し、数十万年前から現在にいたるまでの地球環境の変遷を調べる研究が行われています。 このような研究の他にも、気象学、地球化学、雪氷学、植物生態学、動物生態学などについての研究が行われています。

・今後の計画は?

最も重要なことは、看板になるようなプロジェクト研究だけではなく、昔から続いている基礎的研究を、平行させて行うことだと考えています。特に、大学の研究所でしかできないような長期的展望に立った研究を行うことが重要だと思います。

・学生へ期待することは?

私自身、北海道大学に憧れて入学しましたが、夢を持って歩んでほしいと思います。大学時代は基礎を大切にして、後の研究では、世界で初めて明らかにするという気概を持って取り組んでほしいと考えています。

<関連情報>

講義

・Dynamics of Ice sheets and Glaciers

リンク

・国際南極大学

・北海道大学低温科学研究所

<年表>

昭和 16年 11月 低温科学研究所設置

物理学部門、応用物理学部門、気象学部門、 海洋学部門、生物学部門、医学部門設置

昭和 38年 4月 雪害科学部門増設

昭和 39年 4月 凍上学部門増設

昭和 40年 4月 附属流氷研究施設設置(紋別市)

昭和 40年 11月 雪崩観測室新築(幌延町問寒別)

昭和 41年 3月 附属流氷研究施設庁舎(449m?)新築

昭和 41年 4月 植物凍害科学部門増設

昭和 43年 3月 研究棟(2,892m?)新築

昭和 43年 11月 低温棟(2,342m?)新築

昭和 45年 4月 融雪科学部門増設

昭和 46年 10月 附属流氷研究施設庁舎(183m?)増築

昭和 47年 11月 凍上観測室新築(苫小牧市)

昭和 48年 4月 低温生化学部門増設

昭和 50年 12月 研究棟(1,065m?)増築

昭和 53年 2月 附属流氷研究施設宿泊棟(338m?)新築

昭和 53年 10月 融雪観測室新築(幌加内町母子里)

昭和 54年 4月 医学部門を生理学部門に転換

生物学部門を動物学部門に、低温生化学部門を生化学部門に名称変更

昭和 56年 4月 降雪物理学部門増設

平成 3年 4月 降雪物理学部門廃止、雪氷気候物理学部門増設

平成 7年 4月 全国共同利用の研究所に改組

寒冷海洋圏科学部門、寒冷陸域科学部門、 低温基礎科学部門、寒冷圏総合科学部門 の4大部門を設置

平成 9年 3月 分析棟(1,622m?)増築

平成 12年 3月 研究棟新館(2,441m?)増築

平成 15年 12月 実験棟(旧低温棟)改修

平成 16年 4月 附属流氷研究施設(紋別)を廃止・転換し、環オホーツク観測研究センター設置(札幌)

平成 16年 10月 凍上観測室(苫小牧市)を森林生態系観測室に変更

平成 20年 3月 研究棟改修

平成 20年 10月 組織改編

共同研究推進部を設置し、研究部門を4大部門から3大部門(水・物質循環部門、雪氷新領域部門、生物環境部門)に変更

平成 22年 4月 共同利用・共同研究拠点に認定される

平成 22年 9月 雪崩観測室廃止(幌延町問寒別)

平成 24年 7月 森林生態系観測室を北方生物圏フィールド科学センターへ移管(苫小牧市)

平成 25年 9月 環オホーツク観測研究センター改組

国際連携研究推進室を設置し、研究分野を3分野から2分野 (気候変動影響評価分野、流域圏システム分野)に変更

|

教員:

|

開講年:

|

タグ:

japanese, 低温科学研究所, 理学/自然科学 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

本センターは,「持続可能な観光」や「自律的観光」などに関する総合的かつ先端的研究に基づいて「21世紀型観光の創造」に貢献するとともに観光による地域活性化,観光産業の転換,観光分野の国際協力に資することによって,世界平和や新しい文化の創出,成熟社会の実現などに貢献することを目的としています。本センターを設置することにより,北海道大学は新しい観光学創出の拠点形成を目指し,新しい分野での情報発信を行うことを国内外に示すこととなります。また,本センターは,観光創造に関する調査・研究の実施,観光に関する共同研究の推進,研究機関・研究者ネットワークの構築,資料の収集と情報の発信,社会連携を総合的かつ先端的に行う高等研究機関として,日本における観光学のセンター・オブ・エクセレンスを目指します。

観光学高等研究センターの詳細,お問い合わせについては観光学高等研究センターのホームページをご覧ください。

|

教員:

石森 秀三 (観光学高等研究センター長) |

開講年:

|

タグ:

japanese, 複合分野/学際, 観光学高等研究センター |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

ノーベル化学賞を受賞してー次世代を担う人々へー

|

東京国際フォーラムホールで開催された、鈴木章名誉教授ノーベル化学賞受賞記念講演会「ノーベル化学賞を受賞してー次世代を担う人々へー」の映像資料をご覧いただけます。

|

教員:

鈴木 章(名誉教授) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, ノーベル賞, 公開講座でさがす, 理学/自然科学 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

測量学

|

このたび北海道大学オープンコースウェアは、大学文書館と共同で、大学文書館が所蔵しております当時の講義ノートの一部をデジタル化し、WEB 上で公開することといたしました。

我が国の高等教育の源泉を知る上で貴重な資料です。どうぞ、ご覧ください。

|

教員:

C. H. Peabody教授 / 伊吹 鎗造 著 |

開講年:1876-1881

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 大学文書館, 教育/学習, 教育学部, 農学, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

土木工学 (1881)

|

このたび北海道大学オープンコースウェアは、大学文書館と共同で、大学文書館が所蔵しております当時の講義ノートの一部をデジタル化し、WEB 上で公開することといたしました。

我が国の高等教育の源泉を知る上で貴重な資料です。どうぞ、ご覧ください。

|

教員:

C. H. Peabody教授 / 広井 勇 著 |

開講年:1876-1881

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 大学文書館, 教育/学習, 教育学部, 農学, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

数学 (1876)

|

このたび北海道大学オープンコースウェアは、大学文書館と共同で、大学文書館が所蔵しております当時の講義ノートの一部をデジタル化し、WEB 上で公開することといたしました。我が国の高等教育の源泉を知る上で貴重な資料です。どうぞ、ご覧ください。

|

教員:

C. H. Peabody教授 / 南 鷹次郎 著 |

開講年:1876-1881

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 大学文書館, 教育/学習, 教育学部, 理学/自然科学, 農学, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

植物学

|

このたび北海道大学オープンコースウェアは、大学文書館と共同で、大学文書館が所蔵しております当時の講義ノートの一部をデジタル化し、WEB 上で公開することといたしました。我が国の高等教育の源泉を知る上で貴重な資料です。どうぞ、ご覧ください。

|

教員:

D. P. Penhallow教授(推定) / 宮部 金吾 著 |

開講年:1876-1881

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 大学文書館, 教育/学習, 教育学部, 農学, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

農学 (1877-1878)

|

このたび北海道大学オープンコースウェアは、大学文書館と共同で、大学文書館が所蔵しております当時の講義ノートの一部をデジタル化し、WEB 上で公開することといたしました。我が国の高等教育の源泉を知る上で貴重な資料です。どうぞ、ご覧ください。

|

教員:

W. P. Brooks教授 / 新渡戸 稲造 著 |

開講年:1877-1878

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 大学文書館, 教育/学習, 教育学部, 農学, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

福島第一原子力発電所における事故の発生以降,英語による情報提供が不足しており,留学生をはじめとする在留外国人にとって不安要素となっているところであり,正しい知識を獲得できるようにし,情報不足による不安を軽減するため,本学等の専門家から現在の状況に関する情報を提供します。

|

教員:

本堂 武夫(北海道大学副学長) 、島津 洋一郎(福井大学附属国際原子力工学研究所) 、杉山 憲一郎(北海道大学大学院工学研究科) 、藤吉 亮子(北海道大学大学院工学研究科) 、三寺 史夫(北海道大学低温科学研究所) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 低温科学研究所, 公開講座でさがす, 外国語教育センター, 大学院横断型プログラム, 学部横断型プログラム, 工学/情報, 理学/自然科学, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

プレゼンテーションの“技法” 基礎編(英語字幕あり)

|

本シリーズは,学生が大学で学ぶための技術「スタディスキル」を自習するための動画教材です。

各動画は個別の学習テーマに分けられており,1テーマ5-10分で解説します。

必要なスキルを,必要な時に短時間で学習できます。ぜひご活用ください。

現在収録されているテーマ

1) プレゼンテーションの“技法” 基礎編

2) レポート作成の“技法” 基本編

関連教材

図書館情報入門

1) 論文の入手

2) 図書の入手

3) 図書館の便利なサービス

|

教員:

山本堅一(北海道大学高等教育推進機構高等教育研修センター)、多田泰紘(北海道大学高等教育推進機構高等教育研修センターラーニングサポート部門) |

開講年:2016

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 学部横断型プログラム, 教育/学習, 教育学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

サステイナブルって何?

|

ようこそ!サステイナブルキャンパスへ

サステイナブルって何?

編集:

北海道大学サステイナブルキャンパス推進本部

http://www.osc.hokudai.ac.jp

監修:

北方生物圏フィールド科学センター 教 授 荒木 肇

工学研究院 准教授 小篠 隆生

サステイナビリティ学教育研究センター 教 授 田中 教幸

工学研究院 教 授 濱田 靖弘

工学研究院 教 授 羽山 広文

地球環境科学研究院 准教授 藤井 賢彦

工学研究院 教 授 松藤 ?彦

協力:

地球環境科学研究院 教 授 山中 康裕

|

教員:

北海道大学サステイナブルキャンパス推進本部 |

開講年:2015

|

タグ:

japanese, サステイナビリティ学教育研究センター, 公開講座でさがす, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

共通講義

|

地球環境を考える上では、極地が非常に重要な役割を果たします。このことから、国際的な協調下で、極地に関する教育を行おうという試みが、オーストラリアのタスマニア大学の提唱ではじまりました。 現在12ヶ国がこの試みに賛同し、組織作りが行われています。

日本では北海道大学が中心となり、スイスの連邦工科大学とオーストラリアのタスマニア大学と共同で、共通講義を開講しています。また、2006年5月にはスイスのアルプスでスイス工科大学と、2007年には北海道のサロマ湖でタスマニア大学と共同で実習を行いました。

北海道大学オープンコースウェアでは、共通講義のひとつである、Ralf Greve教授の”Dynamics of ice sheets and glaciers“(2010年度)の講義資料を始め、いくつかの実習を映像でご紹介しています

国際南極大学についての詳細は、国際南極大学ホームページをご覧ください。

リンク

・国際南極大学

・北海道大学低温科学研究所

・低温科学研究所について(OCW)

低温科学研究所 本堂教授へのインタビュー(2006)

「国際南極大学について」

![Hondo01[1]](https://ocw.hokudai.ac.jp/wp-content/uploads/2016/03/Hondo011.jpg)

低温科学研究所教授 本堂 武夫

![Hondo02[1]](https://ocw.hokudai.ac.jp/wp-content/uploads/2016/03/Hondo021-300x225.jpg)

[右:本堂教授、左:インタビュアー・櫻井氏] (2006/3/31)

・国際南極大学とは?

南極大学という名前から、南極に大学を作るかのように誤解されるかもしれません。これは、南極に関する科学を、教育の面で広めたいという意味が元になっています。2007年が国際極年となっている関係で、現在、極地の研究を展開しようと世界中で考えられています。そういった中で、オーストラリアのタスマニア大学が提唱し、世界12ヶ国が賛同して、現在組織を作っているところです。

・役割と目標は?

今、地球環境を考える上では、極地が非常に重要だと考えられています。そこで、国際的な協調で教育に生かそうと考えられています。極地という点では、南極も北極も一緒かと思われるかもしれませんが、南極は各国が領有権を主張せず、科学のために利用することが国際条約で定められています。そういった事情があります

。

・現在の状況と計画は?

12ヶ国が共同で行うわけですが、2006年7月にオーストラリアで設立に向けた会議が行われます。日本では北海道大学が中心となり、スイスの連邦工科大学とオーストラリアのタスマニア大学とが共同で、先行して共通講義を開講しようと考えています。2006年5月に、日本の学生がアルプスを訪れ、氷河での実習を行う予定です。 また、2007年には、オホーツク沿岸が流氷下の生物について貴重な研究場所になっていますので、タスマニア大学の教員と学生がサロマ湖を訪れ、実習を行う予定です。 さらに、北海道大学とスイス連邦工科大学の間では、インターネットを利用したe-learningで、北海道大学で行われる講義をスイス連邦工科大学で受講することが可能になる予定です。

・外国での受講は?

基本的には、日本の学生が海外でも受講することができるようになるはずです。ただ、旅費や滞在費などの費用については、今のところ学生の方々ご自身に負担していただくことになっています。

・講義を受けるためには?

日本においては、北海道大学で講義がありますので、北海道大学大学院の環境科学院に入学していただくのが確実です。ただ、今後の協議になりますが、単位互換制度などの整備により、他大学の学生の皆さんが受講できることになるかも知れません。

|

教員:

|

開講年:

|

タグ:

japanese, 低温科学研究所, 大学院でさがす, 理学/自然科学, 環境科学院/地球環境科学研究院 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

教室での講義や演習、課外活動の打ち合わせ、アルバイト先での会議……大学生活は聞いたり話したりの連続です。話を聞いたり、人前で話したり、グループで討論したりといった口頭でのコミュニケーションが効果的にできるかどうかが、大学生活の充実度を左右すると言っても過言ではありません。

あなたは人の話を本当にきちんと聞けていますか。あなたの話は相手にうまく伝わっているでしょうか。

この授業では、大学生にふさわしい口頭コミュニケーションの技術を、いくつかの要素に分けて順を追ってトレーニングします。それによって、自信を持って聞いたり話したりできる力を身につけ、言葉と身体を駆使して他者と積極的にかかわる能力を高めます。

|

教員:

三上 直之 (高等教育推進機構 准教授) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 教育/学習, 教育学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

口腔科学の研究の進歩から見えてきた食べることと健康との関係について,多角的な見地からわかりやすく解説し,健康で長生きするための秘訣やその意義について講義を行う。

|

教員:

舩橋 誠(北海道大学大学院歯学研究科)、 井上 農夫男(北海道大学大学院歯学研究科)、 土門 卓文(北海道大学大学院歯学研究科)、 出山 義昭(北海道大学大学院歯学研究科)、 飯塚 正(北海道大学大学院歯学研究科)、 宇尾 基弘(北海道大学大学院歯学研究科)、 鄭 漢忠(北海道大学大学院歯学研究科)... |

開講年:2008

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 医学/保健学, 歯学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

口腔科学の研究の進歩から見えてきた食べることと健康との関係について,多角的な見地からわかりやすく解説し,健康で長生きするための秘訣やその意義について講義を行う。

|

教員:

舩橋 誠(北海道大学大学院歯学研究科)、 井上 農夫男(北海道大学大学院歯学研究科 )、 柴田 健一郎(北海道大学大学院歯学研究科)、 山本 恒之(北海道大学大学院歯学研究科)、 東野 史裕(北海道大学大学院歯学研究科)、 野谷 健一(北海道大学大学院歯学研究科)、 佐藤 嘉晃(北海道大学大学院歯学... |

開講年:2008

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 医学/保健学, 歯学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

北海道大学情報基盤センターで行われました、オープンコースウェアの最近の動向についての講義がご覧いただけます。

|

教員:

宮川 繁(マサチューセッツ工科大学) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 教育/学習, 教育学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

野外行動技術実習

|

極地における野外観測は非常に重要ですが、厳しい環境下での活動は困難で、時として危険も伴います。この実習では、氷河、海氷、山岳地域など、極域環境において野外観測活動を安全に実施するための行動技術の習得と学びます。ヒマラヤや南極での経験豊富な野外活動のスペシャリスト、樋口和生氏(国立極地研究所)を講師に迎えて、寒冷地に必要な装備、雪崩やクレバスの危険、高山病や低体温症、緊急時の対処法など、実践的な知識と技術を習得することができます。野外観測の経験豊富な北大の講師陣も加わり、室内での講義と実習に札幌手稲山での宿泊実習を交えた、全国でもユニークなプログラムです

実習の詳細については、下記のページをご覧下さい。

2007年度 野外行動技術実習

2009年度 野外行動技術実習

2010年度 野外行動技術実習

2011年度 野外行動技術実習

2013年度 野外行動技術実習

2014年度 野外行動技術実習

2015年度 野外行動技術実習

北海道大学環境科学院 国際南極大学カリキュラム

* 環境科学院HP

* 低温科学研究所HP

|

教員:

杉山 慎(低温科学研究所)、樋口和生(国立極地研究所)、白岩 孝行(環オホーツク観測研究センター)、中村一樹(防災科学技術研究所)、的場 澄人(環オホーツク観測研究センター)、下山 宏(低温科学研究所) |

開講年:2015

|

タグ:

japanese, 低温科学研究所, 大学院でさがす, 理学/自然科学, 理学研究院, 理学部, 理学院, 環境科学院/地球環境科学研究院 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

紹介ビデオ

|

PAREプログラムについて

平成24年度実績 平成25年度実績 平成26年度実績

PAREプログラムとは、文科省平成24年度事業「大学の世界展開力強化事業」に採択された教育プログラムであり、正式名称を「人口・活動・資源・環境の負の連環を転換させるフロンティア人材育成プログラム (英名:Graduate Program for Fostering Frontiers of Practical Solutions in a Population-Activities-Resources-Environments (PARE) Chain )」といいます。

「大学の世界展開力強化事業」は、前述のPARE(人口・活動・資源・環境)の4つの要素に関連する問題を解決し、アジアの発展に主導的な役割を果たす人材の育成を目指しています。また国際的な枠組みで、単位の相互認定や成績管理等の質の保証を図りながら、日本人学生の海外留学と外国人学生の戦略的受入を行う東南アジア諸国連合(ASEAN)の大学等との大学間交流の形成を行う事業に対して重点的に財政支援することを目的としています。

この目的を達成するため、北海道大学ならびにアジアを牽引しているタイの3大学とインドネシアの3大学で大学院教育コンソーシアムを形成し、教育の質の保証を伴った交流プログラムを実施しています。

参加大学

インドネシア:ボゴール農科大学、バンドン工科大学、ガジャマダ大学

タイ:チュラロンコン大学、カセサート大学、タマサート大学

PAREプログラム内容

プログラムは「基礎科目」「発展科目」「専門科目」と大きく区分され、全て英語で行われます。PAREプログラムは自身の分野専門知識だけでなく、分野横断的な知識の習得をゴールにしています。

「基礎科目」は、PARE課題の解決の基礎力となる一連の講義「Introduction to PARE」

および、グループとしてPARE課題解決に取り組む短期研修「サマースクール」「スプリングスクール」から成り立っています。PAREプログラム参加者は「基礎科目」の受講が必須です。

「発展科目」「専門科目」は「基礎科目」受講後、パートナー大学に留学し、PARE課題に関する講義の受講や研究を行い、さらに深い知識や経験を身に付けるための科目です。留学中は、英語に加え、現地の人とコミュニケーションを取れるよう現地語の習得も目指します。

PAREプログラム参加後は、PAREプログラム修了者で構成される「PARE同窓会」に参加することができます。この同窓会で深い知識を身に付けた人材が集ってPAREネットワークを形成し、アジアの問題解決および発展に貢献することが可能です.

▼ PAREプログラムの概要?

▼ ASEANへ&から留学報告ブログ

問い合わせ

PAREセントラルオフィス(国際本部2F)PARE Program Central Office

対応時間:9:00~17:00

電話番号 : 011-706-8014 FAX : 011-706-8037

|

教員:

|

開講年:2015

|

タグ:

japanese, 公共政策大学院/公共政策学教育部/公共政策学連携研究部, 大学院でさがす, 大学院横断型プログラム, 工学/情報, 工学院/工学研究院, 情報科学研究科, 水産学, 水産科学院/水産科学研究院, 環境科学院/地球環境科学研究院, 複合分野/学際, 農学, 農学院/農学研究院 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

生命の母、海。そこにすむ生き物たちは、陸地や川、流氷など、まわりの環境と深くかかわりながら生きています。今回のカフェでは、「オホーツク海、そして太平洋の生き物が、まわりの環境にどのように育まれているか」を調べている白岩孝行さんにお話しいただきます。 5年目を迎える「アムール・オホーツクプロジェクト」は、アムール川に含まれる鉄分が千島列島をへて、やがて太平洋へと流れていくことを明らかにしました。そして、この鉄分が海の生き物の生命を支えていることがわかりました。 今回は、魚付林(うおつきりん)という「森が魚を育てる」しくみに着目します。アムール川流域の巨大な魚付林。アムール川とオホーツク海にかかわる国々が、この自然環境をどうやって守っていくべきか、みなさんと考えていきましょう。

|

教員:

白岩 孝行(総合地球環境学研究所/北海道大学低温科学研究所) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, サイエンス・カフェ札幌から Pick up!, 低温科学研究所, 公開講座でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |